為什麼會有《易經》這本書? 為什麼會有《易經》這本書?

《易經》是華夏五千年智慧與文化的結晶,在中國古代經典十三經中,更是位列其首,被譽為「群經之首,大道之源」。這不僅是因為《易經》在時代上最為古老,更是因為它的內容涵蓋了天道、地道、人道;在古代是帝王之學,政治家、軍事家、商家的必修之術。

現代人們對《易經》的的印象,大多認知它是一本與占卜相關的書;的確,《易經》的存在與發展,立基於「對未來事態的發展進行預測」,古代人不像現代,能仰賴雷達、衛星等高科技儀器來確知氣象、地震等自然因素;也不像現代都市的基礎建設這麼發達,即使只是出個遠門、渡個河,都要冒著很大的生命危險,這也是為什麼孔子會說:「父母在,不遠遊,遊必有方。」因此古代人做任何事之前,便需要卜個卦,用意其實跟我們現在出門前,先上網查詢會不會下雨一般自然,《易經》便是這麼一個因應實際需求所產生的書,成為在大中華文化流傳至今最古老的卜筮書。

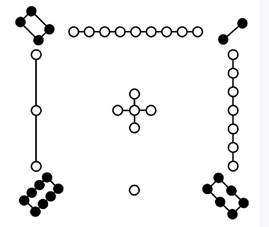

相傳《易經》的起源由三位偉大的人物寫成。約當西元前四千七百年左右,伏羲時為華夏三皇之天皇,與女媧同被尊為人類始祖,傳說在那個年代,他教人們用獸皮縫製衣服以禦寒、結網打魚、投矛狩獵,另外還發明了陶塤、琴瑟樂器等。他非常善於觀察天地萬物。在閒暇之餘,伏羲時常坐在卦台山一方壇,仰觀日月飛禽,俯察山石走獸,耳聽八風之氣。有一天,伏羲正在方壇上苦思時,聽到一聲巨吼,山下河中有一兩翼振動的龍馬翻騰,背上紋采分明、熠熠發光,從水中浮了出來。這也就是傳說中的「河圖」(如下圖)。

河中心有灘地數處,形似太極圖樣,灘河交界有一塊不方不圓的大石。此時龍馬背上圖案與河中之石交相映襯,幻化成了陰陽纏繞的圖示。伏羲從這個景象中頓悟,一畫開天,依龍馬之圖畫出了乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤為內容的卦圖,人們稱之為「伏羲八卦圖」。也就是我們現代所稱的「先天八卦」。

這則故事的真偽當然現今已不可考,然多數考古與歷史學者認為,八卦確實出自伏羲時代,但並非全然為伏羲一人所作。它是上古時期中國人智慧的結晶,是當時人們對事物包括自然現象認識的總結,體現了一種樸素的唯物觀。而伏羲作為這一時期智慧的代表,理所當然也就成為了《易經》與八卦之母。其後黃河氾濫時起,大禹治水經洛河,河中突現一神龜,龜殼紋路好似煥煥星斗,大禹將其記錄下來,這就是所謂的「洛書」,我們現今談的「後天八卦」即為此圖(如下圖)。

第二位對《易經》這本著作有卓越貢獻的人是商末周部落首領姬昌(後來即位為我們所熟知的周文王)。時當殷商之末,殷紂在位,天下大亂,社會上人民對鬼神之信仰極為濃厚。西伯侯姬昌被商紂王囚禁在羑裏城(今安陽)期間,他以憂患之心,發揚《易經》哲學,將八卦圖演化為六十四卦,作卦、爻辭,歷史上稱此為「文王演易」。文王將《易經》哲學融入筮術占斷中,藉六十四卦及三百八十六爻之象;斷以吉、凶、悔、吝等語,來指導、教化人民提升生活,所以後來孔子稱讚周文王:「聖人以神道設教,而天下服矣。」講的就是周文王將伏羲氏的八卦哲學,進一步落實到民生日用上。

第三位則是影響中華文化深遠的至聖先師孔子。周文王之後過了五百餘年,孔子繼承伏羲、周文王的遺緒,他與他的門下弟子作了《十翼》來解釋周文王的六十四卦及卦、爻辭。什麼是《十翼》呢?我們現在看到的《易經》整本書,其實包含了「經」與「傳」兩部份。周文王的六十四卦象及卦、爻辭為「經」。而「傳」就是由孔門所著的《十翼》,其實就是十篇文字。「翼」從語義觀之為「鳥翅」之意,是對《周易》的注釋,用來輔助闡明「經」的意思。加上這《十翼》,《易經》摒除筮術占斷的氣氛,得以飛向更高的「哲學」層次,來說明卦爻辭裡的吉凶之故,使《易經》形成龐大的思想體系,在這個體系中,宇宙、萬物,與人類都納入一大法則的「道」當中,從此《易經》的哲學意涵更上層樓,易學也益發宏揚。

至此《易經》已具雛形,但它的價值遠不只如此,它更是我國古代哲學、自然科學與社會科學相結合的一部巨著,是中國傳統思想的根源,中華民族智慧的結晶,對其後千千萬萬炎黃子孫的精神層面有著莫大的影響。其「廣大精微,無所不包」,內容擁有抽象的卦爻與具體的義理,因為它具有的抽象性,後人得以擴充,注入活水,至今已應用至哲學思想、倫理道德、文學藝術乃至自然科學等各個領域;說它是貫通中國文化的百科全書也不為過。著名史學家司馬遷曾這樣評價它:「究天人之際,通古今之變,成一家之言。」對《易經》的讚歎之情溢於言表。

|